«Ils nous traitent de sauvages, mais eux, ce sont des bêtes». (p. 144)

Chère lectrice, Cher lecteur,

En juin, au Québec, il y a un mouvement pour mettre à l’honneur la littérature autochtone.

Aussi, juin s’avère le Mois national de l’histoire autochtone . Pour découvrir davantage cet événement littéraire, vous pouvez suivre le #jelisautochtone ou encore visiter le site du Gouvernement du Canada et sa page abordant le Mois national de l’histoire autochtone.

L’an passé, pour participer à En juin, je lis autochtone, j’ai plongé dans L’amant du lac de Virginia Pésémapéo Bordeleau. J’avais choisi ce livre car selon la quatrième de couverture, ce dernier est : « […] le premier roman érotique écrit par une auteure amérindienne du Québec». Ma curiosité avait alors été piquée par cette affirmation.

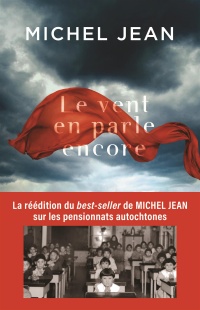

Cette année, mon choix s’est arrêté sur Le vent en parle encore de Michel Jean. J’avais tellement aimé ma lecture de Kukum et de Wapke que je voulais renouer avec la plume de Michel Jean et avec son imaginaire. De quoi est-il question dans ce livre?

Le vent en parle encore

Virginie, Marie et Charles sont des adolescents qui vivent avec leurs familles et ils apprennent les moeurs et les coutumes de leurs nations autochtones. Puis, un jour de 1936, des agents fédéraux viennent chercher tous les enfants et les adolescents pour les amener dans un avion afin qu’ils se rendent à Fort George, dans un pensionnat, situé sur une île, dans la Baie d’Hudson. Les parents n’ont pas le choix de les laisser partir car c’est un ordre du gouvernement qui veut éduquer leurs progénitures. Les trois adolescents comprennent vite le mode de fonctionnement au pensionnat. Dès leur arrivée, les soeurs, les prêtres, les frères, leur coupent les cheveux, leur octroient des vêtements, leur interdisent de parler leur langue et leur donnent des numéros en guise de prénom. Ils seront battus, violés, intimidés, affamés, par les soeurs, les frères, les prêtres. Leur vie est détruite.

Soixante dix-sept ans plus tard, une avocate, Audrey, est responsable de trouver les survivantes et les survivants de ce pensionnat pour leur remettre une somme d’argent. Le gouvernement a conclu une entente pour régler le différend l’opposant aux survivantes et aux survivants des pensionnats autochtones. Elle devra se rendre à la limite du monde, dans une réserve autochtone située à Pakuashipu. Elle y fera la rencontre de Marie, une survivante, et elle devra transiger avec une Vérité plus grande que nature.

Madame lit et Le vent en parle encore

Au début des années 2000, j’ai enseigné le français langue seconde à un avocat du ministère de la Justice du Canada. Ce dernier travaillait sur le dossier des pensionnats autochtones pour le gouvernement canadien. À cette époque, il m’avait parlé des nombreuses poursuites intentées par les Autochtones pour le traitement injuste qu’ils avaient reçu dans les pensionnats et du fait que le gouvernement ainsi que l’église catholique avaient voulu les assimiler et les évangéliser. En ce sens, je connaissais la cause. Mais, la lire aves les mots de Michel Jean, aujourd’hui, a un tout autre sens pour moi. J’ai vu dans les médias, depuis l’an passé, la découverte de sépultures anonymes d’enfants autochtones enfouies sur les sites des pensionnats. Beaucoup de parents autochtones n’ont jamais su ce qui était arrivé à leurs enfants. Je suis convaincue que nous n’avons pas fini d’en découvrir. C’est terrible, c’est horrible. Pour illustrer ce que je viens de dire, voici une capsule d’information présentée sous la forme de témoignages :

Ou encore, vous pouvez consulter l’Encyclopédie canadienne en cliquant sur Pensionnats indiens au Canada.

Mais revenons au livre de Michel Jean. En lisant ce dernier, j’ai été choquée par le sort réservé aux Autochtones. Des vies ont été brisées en raison des abus physiques et sexuels et aussi, les jeunes autochtones ne mangeaient pas à leur faim et ils ont eu des carences alimentaires. J’ai été très touchée par ce récit. C’est un livre tellement puissant rempli d’émotions, mais l’histoire est racontée en toute sobriété. C’est un livre essentiel pour que jamais une telle assimilation se reproduise. Il ne faut jamais oublier, tout comme Marie et Virginie.

«Il leur arrive d’avoir de la difficulté à se remémorer leur vie d’avant. La tournée des collets à l’aube, la chasse à la perdrix dans les sous-bois. Le parfum odorant du tapis sous la tente. Toutes ces petites choses qui, jusqu’à présent, avaient constitué leur quotidien se transforment en souvenir que le temps efface peu à peu. Vont-elles tout oublier jusqu’à leur âme?» (p. 97)

Je vous convie bien humblement à lire ce bouleversant récit. C’est une histoire racontée à travers le vent. Elle doit vivre dans nos mémoires en toute solidarité avec nos amis autochtones.

Merci Michel Jean de nous raconter aussi notre Histoire. Vous le faites avec votre coeur et vous possédez un bien beau talent, celui d’émouvoir. Désormais, le vent me parle aussi.

Que pensez-vous de mon article et de ma lecture?

Bien à vous,

JEAN, Michel (2021). Le vent en parle encore. Montréal : Libre Expression, 214 p.

ISBN 978-2-7648-1532-8

Cet article contient des liens d’affiliation grâce à un partenariat avec la coopérative des Librairies indépendantes du Québec. Vous pouvez commander Le vent en parle encore de Michel Jean par le biais du site Web des Libraires grâce à un lien sécurisé.

Ce que j’aime de ton article c’est l’admiration que tu as pour l’auteur que tu remercies pour avoir écrit NOTRE histoire. Un sujet vraiment troublant que cette histoire des pensionnats!

Une partie de notre histoire dont il ne fut jamais question dans les cours que nous suivions.

Bravo pour ce papier où tu as mis beaucoup de ton coeur!

J’aimeAimé par 1 personne

Merci beaucoup pour ce beau commentaire. Ce livre a résonné très fortement en moi. Dans mes cours d’histoire, il n’était pas question de ce sujet. J’ai appris l’existence des pensionnants en 2002. Comme quoi…

J’aimeJ’aime

Coucou

C’est toujours un plaisir de lire ta revue de livre, merci pour cette belle plume.

Je note ce livre.

Belle journée

Bisous

J’aimeAimé par 1 personne

Merci à toi d’être passé lire mon article. Au plaisir!

J’aimeJ’aime

J’avais raté ton billet dédié au mois de l’histoire autochtone‧ ; je prends note de la référence. Sur le sujet, j’ai lu Jeu blanc de Richard Wagamese qui m’avait complètement chamboulée. Cette année, j’ai lu Starlight, toujours de Wagamese, un peu en-dessous mais plus abordable aussi émotionnellement.

J’aimeAimé par 1 personne

Je suis bien contente de l’apprendre. Il importe de découvrir la culture autochtone et la littérature est un bon moyen pour le faire. Merci pour ton retour! Au plaisir!

J’aimeJ’aime